普段の生活上で耳にする「テーブルマナー・食材の旬・盛り付け」のような言葉から始まり,食に関する法律や食品に付いているマークの意味,はたまた国産牛と和牛の違いまで,気になる知識は「食生活アドバイザー」の勉強を通して学びましょう。

口に入るものを対象とすることが多いだけに,正しい知識がとても重要です。

今回は,そんな食生活アドバイザーという資格の基本情報はもちろん,どのくらいの勉強時間で取れるものなのか,さらには出願方法や試験当日の様子など,私の体験談を基にまとめています。

食生活アドバイザーに興味を持たれた方は是非お読みください!

食生活アドバイザーとは

食生活アドバイザーとはその名の通り,「広い視野でその人の食生活を捉え,より良いライフスタイルや考え方についてアドバイスできる人材」のことを指します。

主な仕事内容としては以下のようなものが知られていますが,ここまで堅苦しく考えなくても,身近な人に食のアドバイスが的確にできるようになるわけです↓

- 生活スタイルを見直して指導助言する

- 食を通じての健康管理を提案する

- 食に関する正しい情報を提供する

- 食の提供側の視点を持った賢い消費者の育成

とはいえ,その助言内容は「食」のみに限りません。

人間の生活全般,つまりは睡眠時間や食事習慣,ストレスの対処方法や日々の楽しい過ごし方,さらには運動や休養の取り方についてだったり,経営や法律に関する知識だったりも助言できるようになります。

周りから見れば,幅広い教養を身に付けた頼りがいのある存在に映るはずです。

社会的にも,スーパーやレストラン,飲食店,医療・福祉・介護現場,学校などの教育施設,食品メーカーなどで資格手当が付くところもあるようですし,調理師や栄養士,保育士の資格にプラスして取ることで活躍の場を広げられます。

ちなみに,本資格の運営元は「一般社団法人FLAネットワーク協会」となり,FLAとは「Food & Lifestyle Adviser」の略ですから,完全にこの資格のためだけに設立された協会です(他の資格も扱っていますが)。

食生活アドバイザーは国家資格ではありませんが,管理栄養士や調理師などと異なり,誰にでも受講資格があるのが嬉しいところだと思います。

公式サイトに行けばあらゆる情報が手に入るところも,私はわかりやすくて好きですね↓

公式サイト

次章から試験を受けるにあたってのスケジュールについてみていきますが,基本的な情報をここでまとめておきます↓

- 試験名称:食生活アドバイザー検定(3級・2級・1級)

- 受験資格:年齢制限なし

- 試験会場:札幌,仙台,さいたま,千葉,東京,横浜,新潟,金沢,静岡,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡

- 試験日程:年2回。6月または11月の日曜日

- 集合時間:3級は10時15分,2級は13時15分集合。15分後に試験開始で90分の試験

- 受験料金:3級5500円,2級8000円

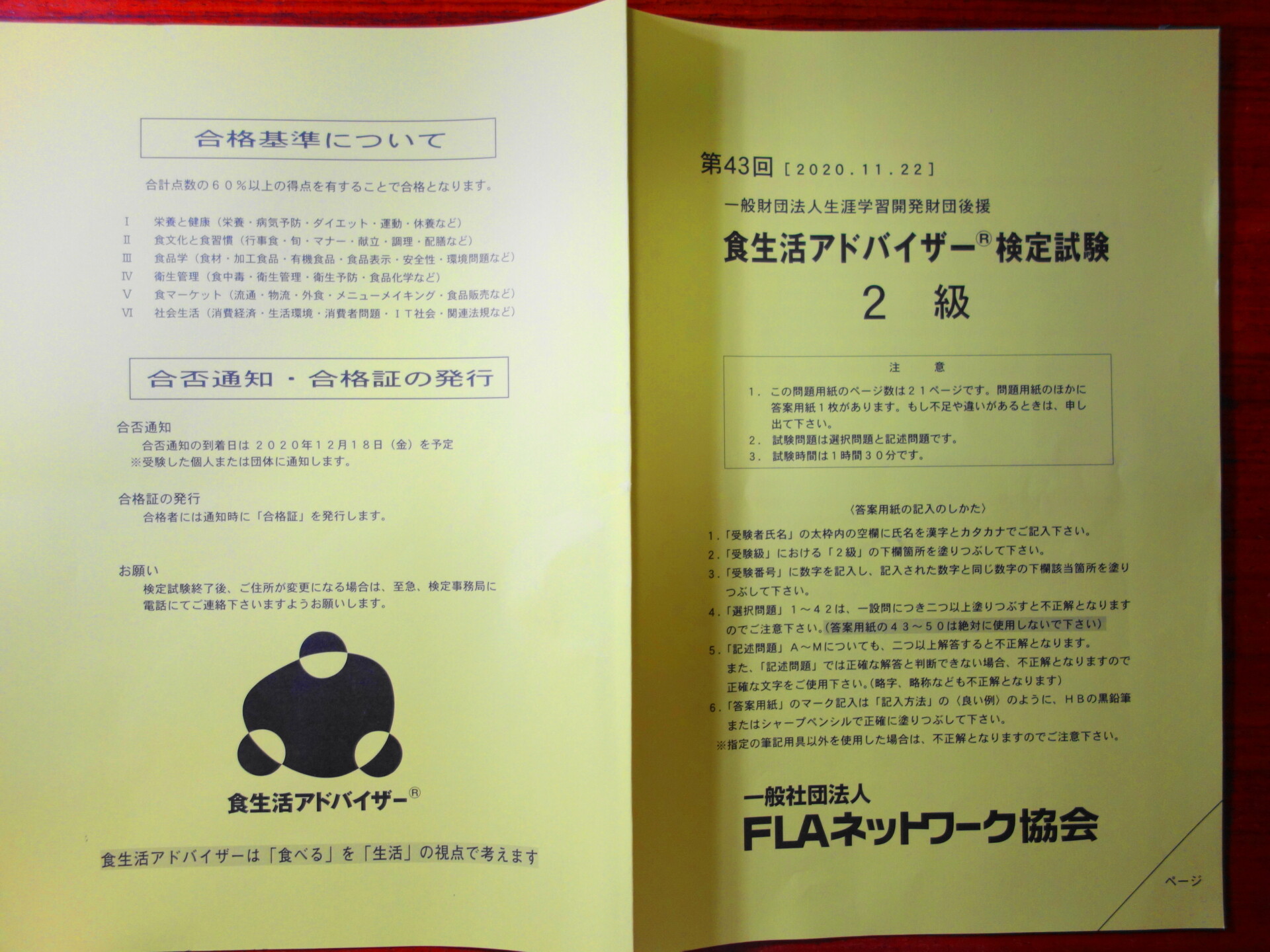

- 試験範囲:栄養と健康,食文化と食習慣,食品学,衛生管理,食マーケット,社会生活

- 出題形式:3級は選択問題で2級は記述式も

- 合格最低点:満点の6割

よく質問されるのが3級と2級の違いですが,結果的に獲得できる「目線」と言われていて,3級は消費者目線だけですが,2級ともなると食ビジネス(つまりは提供側)の目線までが必要となります。

2つの視点を獲得することで食生活の捉え方が広がりますし,出題範囲の重複も多いこともあって,どうせ学ぶのであれば2級を目指してみるのがおすすめです。

心配な方はダブル受験も検討してみてください。

食アド合格のための学習スケジュール

それでは,食生活アドバイザーを取得するまでのスケジュールについて確認していきましょう!

試験日は年2回あり,6月か11月のどちらかの回に申し込むことになります。

最悪2ヶ月前であっても合格までこぎつけられる可能性がありますが,もしも落ちてしまうと次回のテストまでだいぶあるので是非とも一度で決めたいところです。

そのためにも,王道を行く「4ヶ月前からの動き出し」が最適解となります。

合格までのステップは以下の5つとなり(カッコ内の数字は11月試験のもの),1にある「願書の請求」が開始になるのが大体試験日の4ヶ月前ということです↓

- 願書請求:4月(9月)頃まで

- 願書提出:5月(9月)頃まで

- 受験票の受取:6月(11月)

- 受験:6月(11月)

- 合否を確認:7月(12月)

1と2に関しては,早めに手続きを済ませましょう。

うっかり忘れないようにする以外に,知識ゼロの状態から2級合格を目指す場合,ギリギリに申し込む場合は時間が足りません。

勉強スケジュールとしては,

- 最初の1ヶ月半:3級の知識を詰め込む

- そこから1ヶ月:2級の知識を追加する

- 残りの1ヶ月半:これまでの総復習をする

という流れが一般的な目安となります。

もっとも,3級だけを狙う場合は「2ヶ月半」,3級の知識がある人が2級を目指す場合には「1ヶ月半」で済み,現時点での実力をチェックしたい方は,先の公式サイトにある模擬試験をやってみてください。

上のリンク先は3級のものですが,18問中何問くらい正解できたでしょうか。

私は3級に10問正解するレベルからのスタートでしたが,普段の生活で遭遇しているはずの知識も普通に間違えてしまって,「こういう質問にちゃんと答えられるようになりたい!」とモチベーションがアップしたことを覚えています。

なお,2級に合格した直後に解いてみましたが,3級の問題は全問正解,2級は16/18問の正答率でした。

毎日の勉強時間としては30~60分を確保すれば十分です。

だからといって,

今日さぼってしまったから明日,倍の時間やろう

などと考えず,例えば1時間の遅れであれば,続く3日間で毎日20分ずつ多めに勉強して取り返すようにしてください。

なお,上の勉強時間は一度で確保するような「まとまった時間」である必要はありません。

ちょっとできたスキマ時間を合算していった結果,このくらいに達すればOKです。

勉強方法ですが,私はおとなしくユーキャンの教材を使いました。

市販書では2級に合格しづらい理由などを述べているので,詳しくは以下のページをご覧ください↓

願書の請求から申し込みまで

試験日の4ヶ月前くらいになると,食生活アドバイザーの願書請求が始まります。

請求できる期間が限られている他,「まだまだ時間はある」などと油断していると折角のやる気が落ちてしまいますから,思い立ったらすぐ行動する精神で行きましょう!

開始になると,上の写真にあるような願書請求フォームが設けられるので,該当ページからWeb申し込みをします。

期間外に申し込んだり,電話で請求したりはできません。

「過去に受験や願書請求をしましたか?」といった簡単なアンケートがある他,住所や生年月日などを入力しますが,それが終わると2週間後くらいに,食生活アドバイザー検定事務局から願書が送られてきます↓

封筒の中には払込取扱票と受験案内が入っていました。

振り込みは,ゆうちょ銀行または郵便局での直接申し込みが可能です。

実は「払込取扱票が願書」となるので,自分に割り当てられた登録番号(封筒に記載あり)や金額,職業や受験級や会場について記入しましょう。

願書の請求から申し込みまでの注意点についてまとめると以下の通りです↓

- 願書の請求期間が存在する

- 公式HPから申し込む

- 払込取扱票が願書代わりになる

- ゆうちょ銀行か郵便局でのみ振込可能

受験票の到着と当日までの準備

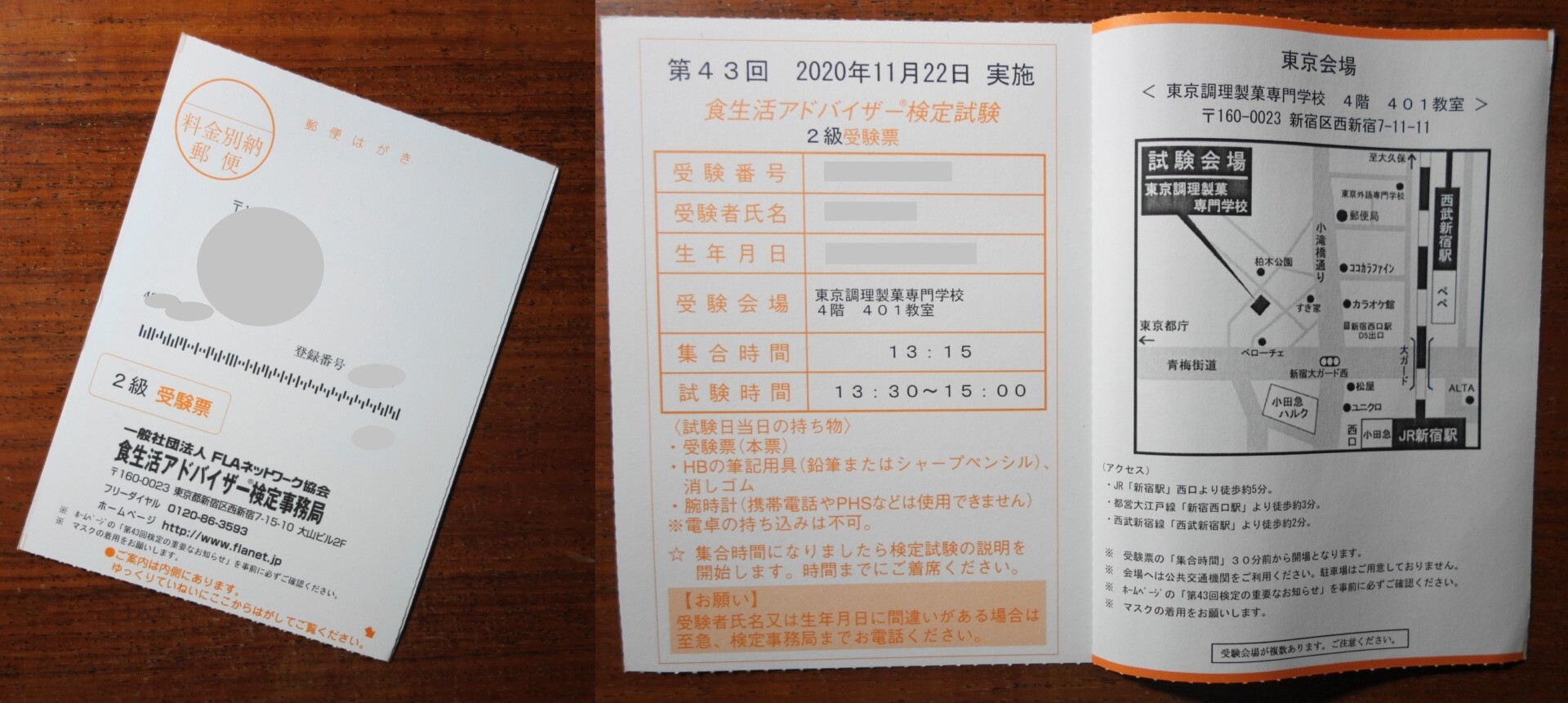

検定日の2週間前を切った頃に受験票が送られてきます(到着予定日については公式HP上で確認できます)。

受験票は級ごとに別のものとなるので,ダブル受験される方は2枚届いたことを確認してください。

そこには受験会場の地図も記載されていて,このとき初めて受ける場所を知ることになります。

なお,受験会場は同じ都市内で複数設けられていることもありますが,各会場の最寄り駅自体は年度ごとに大きな変更はなさそうです(あくまで参考で,次回実施先を保証するものではありません)↓

- 札幌:札幌駅

- 仙台:北四番丁駅,北仙台駅

- さいたま:大宮駅

- 千葉:千葉みなと駅,千葉中央駅

- 東京:新宿駅

- 横浜:横浜駅

- 新潟:新潟駅

- 金沢:金沢駅

- 静岡:静岡駅

- 名古屋:神宮前駅

- 大阪:新大阪駅

- 神戸:アイランドセンター駅

- 広島:立町電停

- 福岡:博多駅

試験当日ですが,試験が開始される15分前が集合時間の目安となっています。

会場の入り口がわかりにくい場合もあるため,時間に余裕をもって向かう方が良いですが,30分前に開場となるので,それより前に着くのは避けましょう(特に3級受験の予定がある方)。

一方で,着くのがギリギリになってしまうことがあらかじめわかっているのであれば,グーグルマップなどで現地の様子を先に確認しておくか,理想は「受験会場の名前をインターネットで検索し,出てきた会場のHPにあるアクセスマップを見ておく」ことです。

以下は東京の会場例ですが,受験票に記載されていたものと異なり,実際に会場で働いている職員の方が作った地図なので,ポイントをしっかり押さえて作られていてよりわかりやすいと感じるのではないでしょうか↓

その他,会場のHPに建物内の雰囲気が載っているところもありますし,できるだけ余計な不安を抱えない状態で試験を受けたいものです(テストの点数にも影響してきます)。

当日の持ち物についてまとめておくと,

- 受験票,HBの鉛筆かシャーペン,消しゴム,腕時計,マスク,財布

です。

私の失敗談として,受験票に書かれた持ち物のみに注意を取られてしまったがあまり,財布を持っていくのを忘れてしまい,予定した電車に乗れずに走って家に戻ったことがあります。

本番と自己採点について

私の試験会場は調理専門学校でしたが,裏口に「5S徹底」などと書いてあってちょっとほっこりしました(食アドの勉強で初めて知った単語でした)。

到着したのは試験開始時間の30分前でしたが,大体半分くらいの人の入りです。

受験番号に従って着席しました。

意外と受験者は多く,30人教室で男性の割合は10人弱でした。

年齢層は幅広く,高校生のような見た目の方から中年と思われる方まで,各々が問題集などを使ってギリギリまで勉強していました。

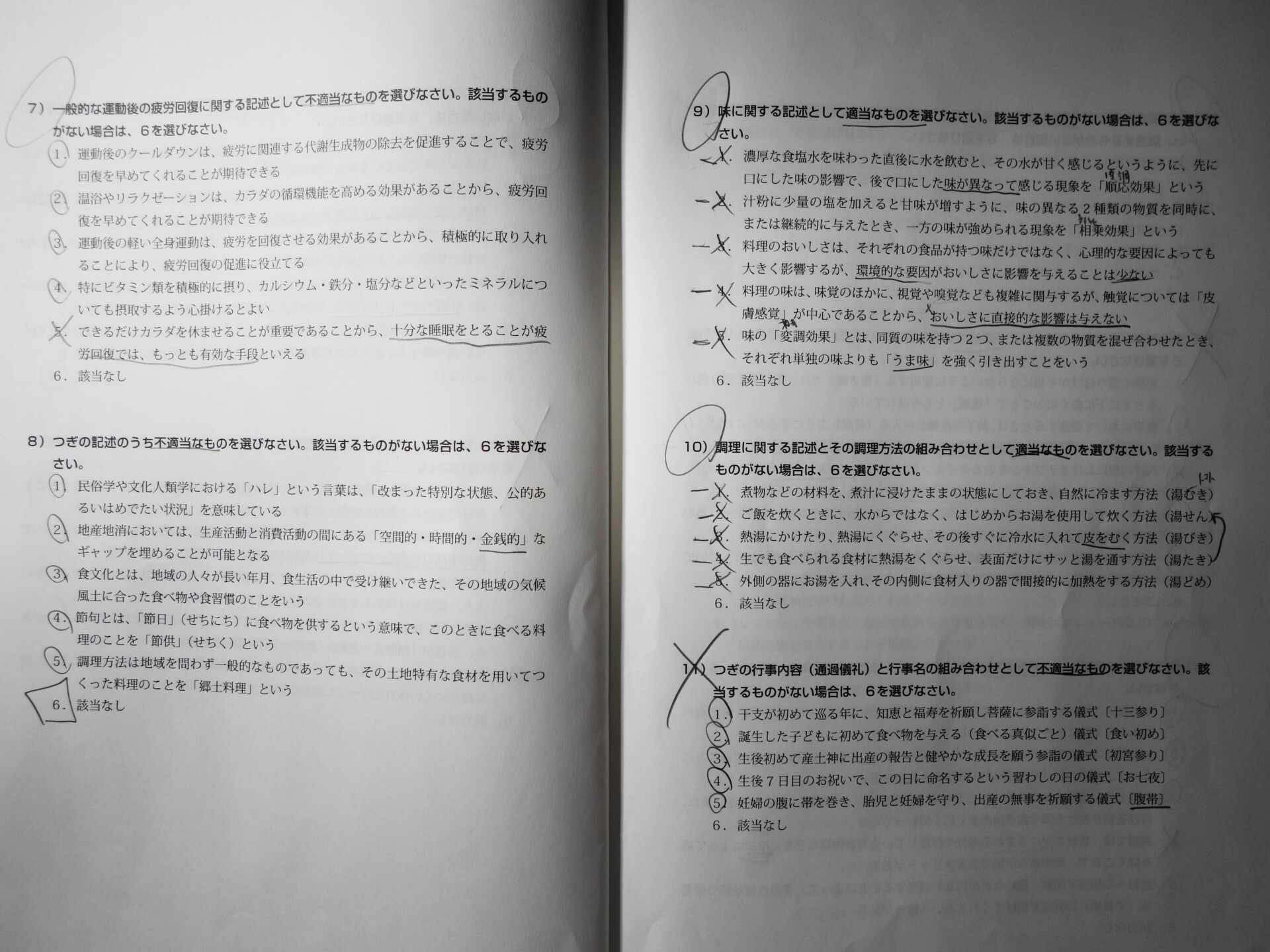

集合時間になると,検定試験の問題用紙やマークシートが配布され,試験の説明に加え,受験者氏名や受験番号の記入などをさせられます。

なお,試験開始から40分が経過して以降,終了の10分前までは途中退室が可能でした。

不正行為防止の観点から,途中トイレに行くことはできません。

欠席者は数人いましたが,その席にも最初問題が配られ,途中退室が可能になったタイミングで回収されていたので,遅刻も試験開始から40分までは許されるのでしょう。

ちなみに,途中退室した方は数名程度で,ほとんどは試験終了時まで頑張っていました。

私の場合,最初は答えを見つけてすぐにマークするようにして最後までを終え,もう1度見直ししている最中で終了時間が来た感じです。

試験から1週間以内に先の公式サイトに解答速報が公開されます。

ゆえに,問題用紙には答えを記入しておくことがおすすめです↓

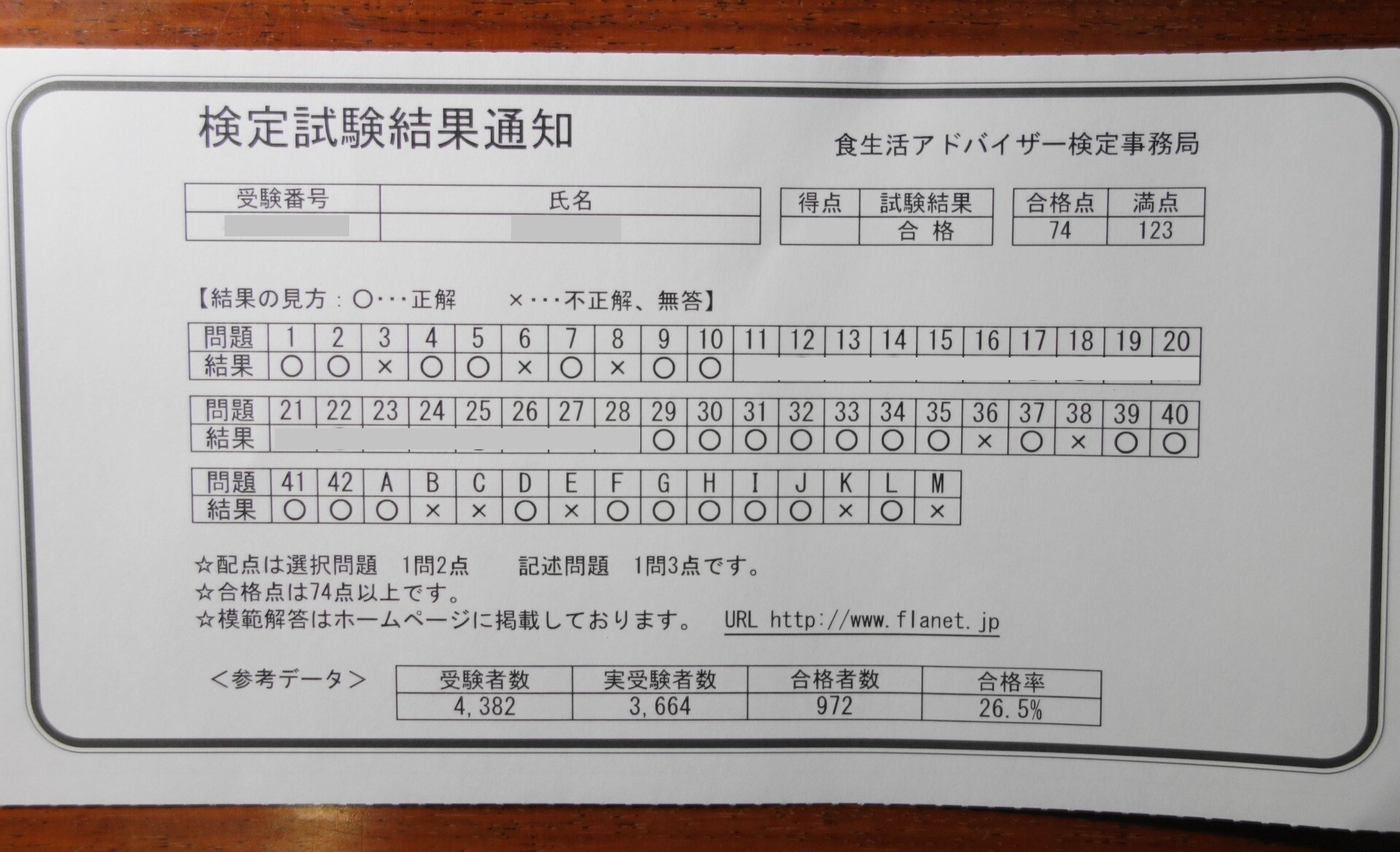

なお,2級の採点については,選択問題が1問2点で42問(計84点)と,記述問題が1問3点で13問(計39点)の合わせて123点満点ですが,74点以上で合格です。

これは問題の難易度に関係なく,絶対的な数字となります。

なお,試験後に住所変更がある場合,試験日の2日後までに電話でその旨を伝えるようにしてください。

結果発表について

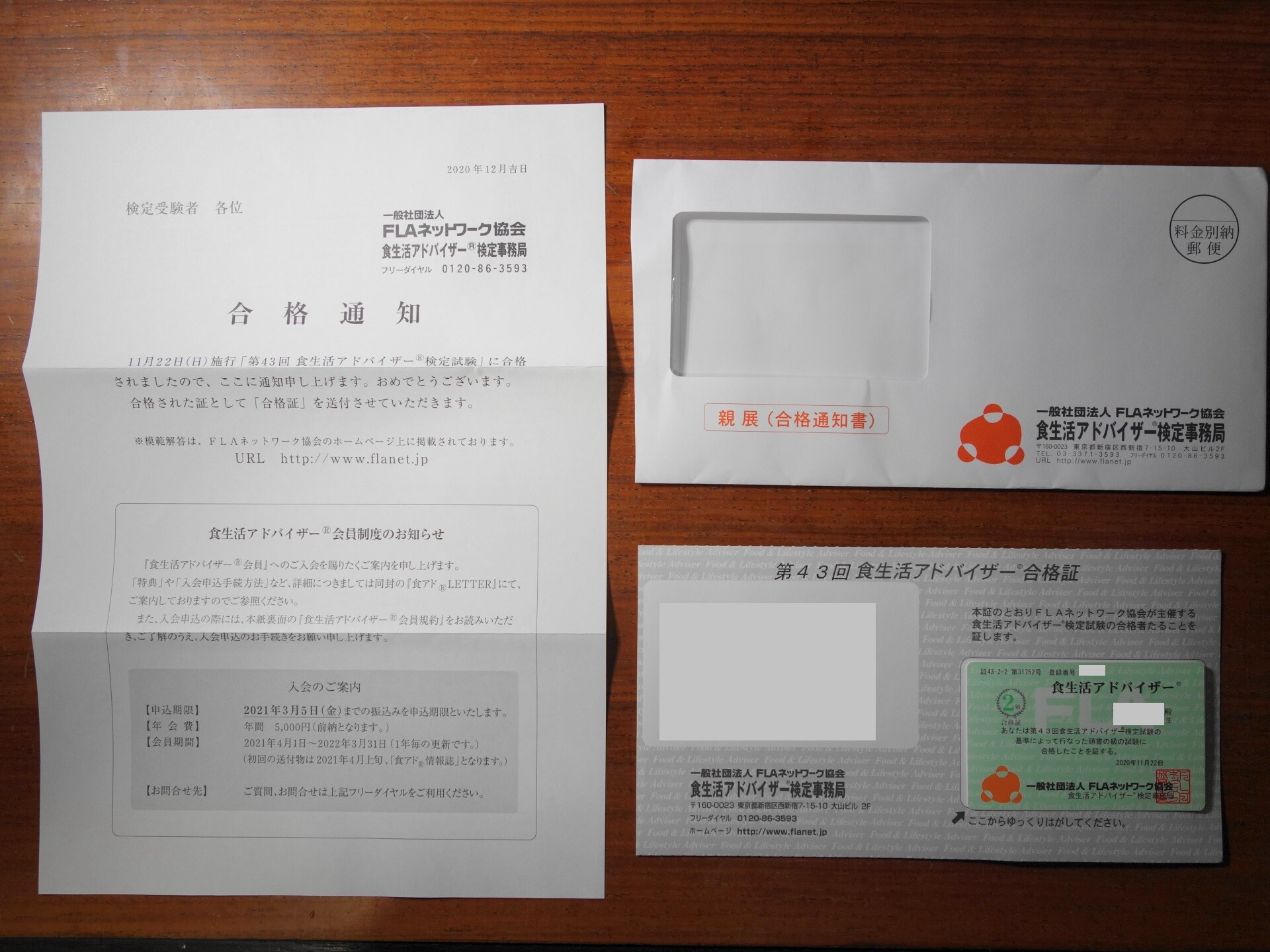

試験の1ヶ月後に,いよいよ合否通知が送られてきます。

実はその封筒を見た時点ですでに合格かどうかがわかってしまうのですが,どうしてだかわかりますか。

というのも,「合格通知書」と封筒に書かれているからです。

その他,合格者のみに合格証が封入されているので,外から触って何となくわかります。

ちなみに2級の合格証はグリーン,3級はピンクの色をしていました。

運転免許証ではないですが,こういったカードの形で証明書をいただけると,年甲斐もなく嬉しくなってしまうものです。

ただし,質としては国民年金保険のカードと同じ「紙製」なので,多少撥水性はありそうなものの,折れば簡単に曲がります。

合格証の紙を裏返すとテスト結果が詳しくわかるところが良いですね↓

私が受けたときは合格率が26.5%でしたが,試験を放棄した人もいるので,実際は22.2%と考えられるでしょう。

簡単な試験ではありませんが,ちゃんとした教材を使って勉強すれば問題なく受かるので心配要りません。

食生活アドバイザーの資格取得後ですが,食生活アドバイザー会員(食アド会員)に入会することが考えられます。

こちらは年会費がかかってしまいますが,以下のような豪華特典があるため,十分に元は取れてしまうでしょう(とはいえ,会員になることは義務ではありません)↓

- 食アド情報誌

- 食アドPRESS

- 食アド勉強会

- 食アド情報ゼミナール

- 食アドアカデミー

詳細は食アド会員制度の特典内容についてで述べているので,ここでは簡単にまとめておくに留めますが,1と2は食生活にまつわる新聞記事のまとめや食生活アドバイザーの活動にまつわるヒントが得られる情報誌です。

また,3~5の特典はFLAネットワーク協会が主催する3大イベントで,会員同士のコミュニケーションや知識向上の場として活用できる本格的な催しになります。

今回の受験を通して,食生活アドバイザーの知識が増えたことはもちろん,家族のためのスキルアップにますます精を出す自分の姿を周りに見てもらえて良かったです。

みなさまの食生活がより良いものになることを祈って,結びの言葉とさせていただきます。

ありがとうございました!